埼玉県在住、双極性障害です。障害年金を申請したいのですが、詳しく教えてください。

愛場 祐輔が答えるQ&A

-

埼玉県在住です。

双極性障害と診断されてから2年が経ちました。

その間2度アルバイトしましたが続けられませんでした。

障害年金を申請したく、ネットで情報収集をしています。

詳しく教えていただけますか。

-

双極性障害(躁うつ病)は気分が高まったり落ち込んだり、躁状態(気分が高まっている状態)とうつ状態(気分が低下している状態)を繰り返す精神疾患です。躁状態のときは活力が増し、うつ状態のときは気分や意欲が低下します。

双極性障害(躁うつ病)は通常の気分の浮き沈みとは異なり、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

双極性障害(躁うつ病)は障害年金を受給できます

双極性障害(躁うつ病)が原因で日常生活や労働に著しい支障をきたしている場合、適切な準備をして申請をすれば、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金を申請するためには、初診日や診断書などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、双極性障害(躁うつ病)の障害認定基準や、申請手続きのポイントについて詳しく説明いたします。

障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

埼玉県でも双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。

埼玉県の双極性障害(躁うつ病)の障害年金の受給データ

埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。

- 新規裁定・障害基礎年金

精神障害・知的障害

1級

2級

393人

3,224人

- 新規裁定・障害厚生年金

精神障害・知的障害

1級

2級

3級

38人

792人

670人

双極性障害(躁うつ病)は精神障害に分類されます。埼玉県では、1年間のデータでも新規でこれほど多くの方が双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給しています。

「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

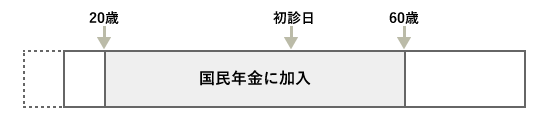

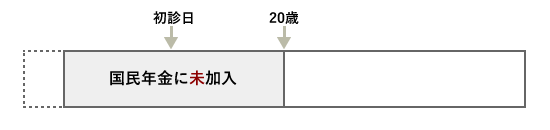

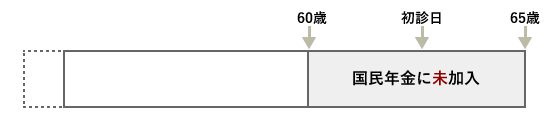

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

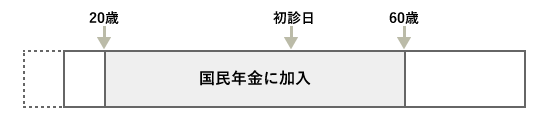

- 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)

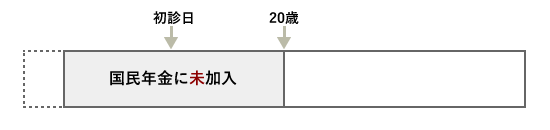

- 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

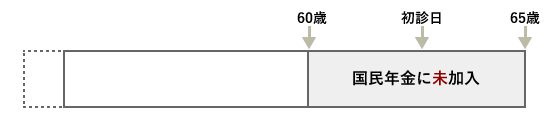

- 60歳〜6歳5未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

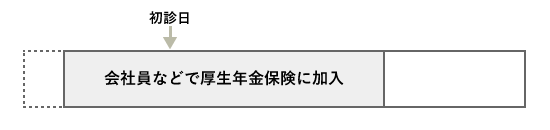

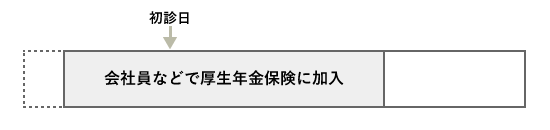

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

- 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金 2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金 3級 障害基礎年金 自分はどの障害年金が受けられるかよくわからない場合、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられています。

以下に、双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給できる条件をご説明いたします。

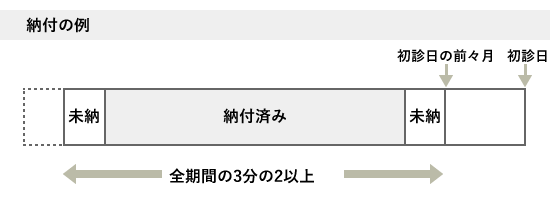

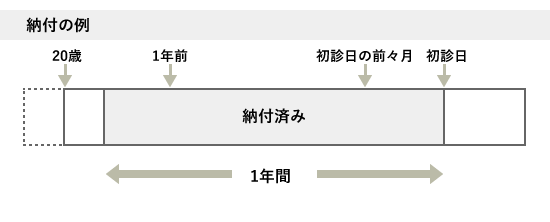

障害年金を受給できる条件である、保険料納付要件

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

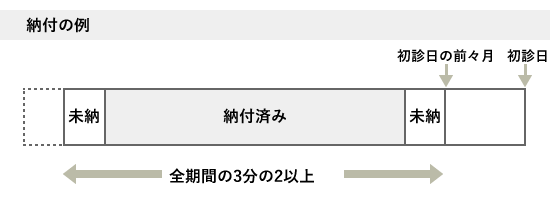

- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている

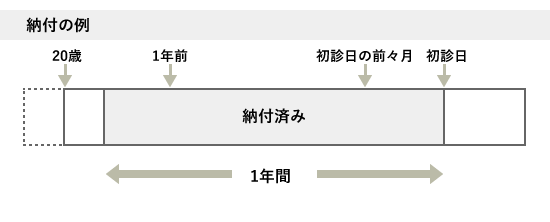

- 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

上記の1または2を満たし、かつ、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

いくら症状が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件に関してもお手伝いさせていただく場合は、お調べいたします。お気軽にお問い合わせください。

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態)

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)

2級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)

3級

労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(労働をしているが、就労時間や業務内容に制限があるくらいの状態)

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

障害年金の金額(令和7年度現在)

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

1,039,625円

+

子の加算

+

報酬比例の年金×1.25

+

配偶者加給年金

2級

831,700円

+

子の加算

+

報酬比例の年金

+

配偶者加給年金

3級

報酬比例の年金

(最低保証 623,800円)

障害手当金

障害手当金

(最低保証 1,247,600)

※一時金

▼子の加算額 (障害基礎年金)

子の加算

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき 79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金)

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

3級・障害手当金

なし

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

等級判定ガイドラインについて

「等級判定ガイドライン」とは、精神障害・知的障害・発達障害の等級判定が適正に行われるように、障害認定基準を補うために策定されたものです。

下記がガイドラインによって設けられた障害等級の目安です。

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.5以上

1級

1級又は2級

3.0以上3.5未満

1級又は2級

2級

2級

2.5以上3.0未満

2級

2級又は3級

2.0以上2.5未満

2級

2級又は3級

3級又は3級非該当

1.5以上2.0未満

3級

3級又は3級非該当

1.5未満

3級非該当

3級非該当

食事や身の回りの保清、買い物などの項目に細分化された「日常生活能力の判定の平均値(=縦軸)」と「日常生活能力の程度(=横軸)」の組み合わせによって障害等級の目安がわかります。

「日常生活能力の判定の平均値」、「日常生活能力の程度」は数値が大きい方が状態が重く、数値が軽い方が状態も軽いものとされています。

▼ 日常生活能力の判定

日常生活能力の判定は、(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬(要・不要)、(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性の7項目に分かれていて、状態に応じて以下の4段階のいずれに該当するかチェックされます。

上記の障害等級の目安の縦軸は以下の(1)〜(7)の平均値となっています。

(1)適切な食事―配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(2)身辺の清潔保持―洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(3)金銭管理と買い物―金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(4)通院と服薬(要・不要)―規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(5)他人との意思伝達及び対人関係―他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(6)身辺の安全保持及び危機対応―事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(7)社会性―銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

□ できる

□ 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

□ 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

□ 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

▼ 日常生活能力の程度

日常生活能力を総合的に5段階で評価する欄です。どこにチェックされるかによって等級を左右する最も重要な項目です。

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的に することができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

「日常生活能力の程度」は「日常生活能力の判定」の7項目を総合的に評価するものです。

しかし点数で決まるわけではなく、最終的な評価は医師の判断になります。

正確に程度を見てもらうには、やはり日常生活の問題点をしっかり医師に伝えることが必要ということになります。

障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

- 「初診日」を調べる

- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する

- 「初診日」を証明する書類を揃える

- 医師に診断書を書いていただく

- 「病歴・就労状況等申立書」を作成する

- その他の必要書類を揃える

- 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

双極性障害での受給事例

事例1:初診日ではうつ病と診断され、その後双極性障害となった事例

埼玉県越谷市40代女性Tさんは、不安や動悸から家事が今まで通りにできなくなり、精神科を受診しました。はじめはうつ病と診断されて通院し服薬をしていました。

その後、気分が高ぶりネットでたくさんの買い物をしてしまうなどの躁状態が見られるようになり、双極性障害と診断されました。

本人、ご家族共に生活に余裕を持てない状態での申請

ご家族の希望もあり、障害年金の申請を検討しますが、ご本人は日常生活や家事もできない状態で、多くの事前準備、複数書類を揃えなければいけない、年金事務所へ何度か足を運ばなくてはいけないなど、とてもできるような状態ではなく、ご家族もお仕事やご本人の介助などで、そのような余裕はありませんでした。

そして社労士にお願いしたいということでご相談を受けました。

結果

精神科受診当時の初診日が認められ、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。

その頃の状態は、1日の大半を横になって過ごすような毎日を送っていました。普段の日常生活の状態や一日の過ごし方の流れなど、入念にヒアリングをおこない、それによりご本人の様子をしっかりと医師にもお伝えすることができ、診断書にも適切な障害状態を反映していただくことができました。

このように、ご本人・ご家族ともに精神的にも余裕がない中で、正確に病院や受診記録を探し出すといったことは非常に負担も大きいです。

安心して社労士にご相談いただければと思います。

事例2:就労かつ一人暮らしで障害年金3級の事例

埼玉県川口市20代男性Sさんは、問題なく会社勤めをしていましたが急に身体の具合が悪くなり、近くの内科を受診することにしました。

診察した医師より特に異常なしと告げられましたが、精神科の受診を勧められ、診察を受けました。

精神科医師より、そううつ状態がみられるが、服薬しながら経過を見ることとなり通院の継続となりました。

その後、正式に双極性障害と診断されました。

一人暮らしをしている場合の障害年金

一人暮らしをしている場合、「一人で生活できているということは、障害の程度が軽い」と判断される可能性が考えられます。

Sさん本人も、仕事を続けていたことに加え、一人暮らしであり最低限の炊事、洗濯などはおこなえていたので、障害年金の受給は出来ないと考えていました。

しかし、知人の社労士に相談してみたところ、働いていたり一人暮らしでも申請することは可能であると教えてもらい、だめかも知れないが、障害年金専門の当事務所にご依頼いただきました。

結果

結果、障害年金3級を受給することができました。

Sさんは、仕事をしていて一人暮らしで生活をしていました。

障害年金の審査では、一人暮らしで家族の介助などもない場合、日常生活は問題なく送れているだろうと判断されることも少なくはありません。

しかしSさんは、実際は仕事で欠席や早退もあり、家事もなんとかギリギリという日常生活でした。

そのような状態の中で、適切な準備をして認定を受ける診断書を用意するのは容易ではなかったと思います。

そういった点に関しても、安心して社労士にご相談いただければと思います。

障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

090-2076-3926

平日9時~18時